【中国】张鼎:不确定性 Yes,安全感 No

日期:2018/6/12 至 2018/6/12

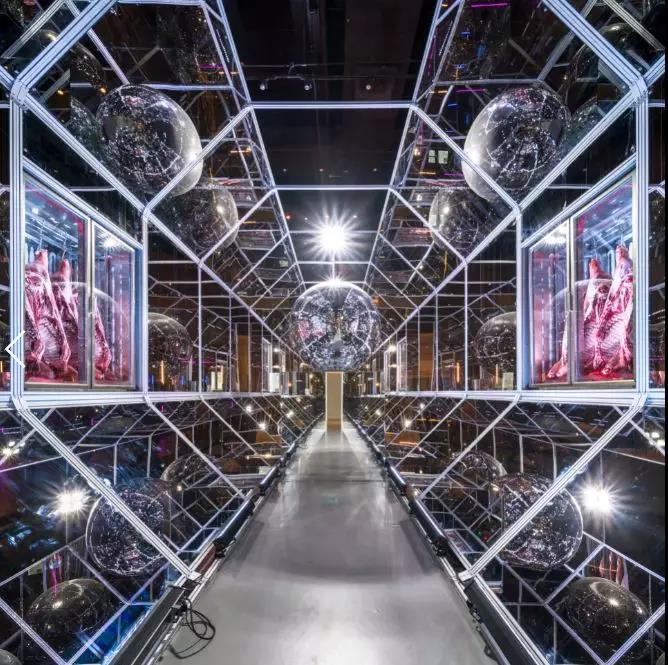

控制俱乐部×万能青年旅店,“渤海洗雷音”(CON TROL CLUB×Omnipotent Youth Society, Bohai Xi Leiyin),演出现场,2017 控制俱乐部 CON TROL CLUB

张鼎:打破镜屋

蔺佳|文

张鼎工作室|图片提供

从做展览到做现场,从当艺术家到当制作人,2014 年与个展“一场演出”同期成立的“控制俱乐部”(CON TROL CLUB)厂牌,严格意义上并不算是张鼎从艺术的窄门走向社会的大系统的一次宣言。早在 2011 年的个展“开幕”,张鼎就开始有条不紊地实施如何构建一个现实性的场合,只是当时这种实验还被禁锢在艺术系统的内部,人们对这个将“开幕”这一特殊场合进行特写的展览的好奇,也还落脚在他要将何种表演融入到艺术的现场。很快,这些围绕着艺术的边界的讨论在张鼎身上就变得无效了。“一场演出”请四支国内重金属乐队在画廊空间再现 1991 年莫斯科红场摇滚音乐(Monsters of Rock)的传奇演出,2015 年起“龙争虎斗”项目系列以镜面装置与乐队演出互动过招而营造的跨界现场,让张鼎的名字响到了艺术圈外,他也被看作是一位贯通了视觉艺术和音乐,越界于商业和文化的弄潮儿。

通常,艺术家的作品被视作“第一现场”,展览或观众的体验、经历被视作“第二现场”。但对于如今的张鼎,自从他把自己的工作称为项目,他的项目便不分先后,无关主从,仅有一个发生于社会空间、人群和文化中的现场,假如仍然延续第一、第二现场的逻辑来讨论,通过“直播”这种互联网手段,他甚至拓展出一个虚拟的“第三现场”? 一个联通社会的新接口。他希望这些直接介入社会,为人们所直击、参与的现场能扫除一些艺术行业墨守成规的陈腐之气。

在张鼎的项目中,仅仅把那些物性的、符号化的装置,与小众但顶尖的演出者的合作看作是他的工作对象是不够的,更琢磨不透的工作对象是现场的气氛与情绪。一个场所是否能够成立,究竟取决于空间的搭建还是参与进这个空间的人群?假如创作者建造了一间俱乐部,但来访者反应冷淡、兴趣欠奉,恐怕这一空间难为俱乐部;假如创作者建造了一个监狱,但来访者欣然入瓮、喜不自禁,恐怕这一空间也不像是监狱。人的因素成为社会现场的制造者所要面对的考验。气氛和情绪与生俱来站在“控制”的对立面,在处理现场时对预设的精确性和不可控性之间的余地进行拿捏,成为艺术家/创作者/制作人的高妙之处。在这种高妙之外,则需要游走在多种系统之间,不为头衔所累的一种清醒。当张鼎说出社会比艺术行业更开放时,我们便可以理解他所做工作的意义要远超“跨界”这种流行词。将整个社会视为无界的战场,解除艺术家的心理包袱,去冲破行业行规的阻力,在不同诉求的人群中实现可被看见的创造性,才是他现阶段的努力方向。在此过程中,这个社会接受艺术或创造性行动到什么程度,以什么样的名义接受,其他社会对同一艺术或创造性行动的接受度是否不同,成为我们用以凝视自己所属的社会的镜子。张鼎引用过的电影《龙争虎斗》中困住李小龙又被打碎的光亮镜屋,正是那些迷惑我们而又不堪一击的规则与界定。

张鼎,“一场演出”(Zhang Ding, Orbit of Rock)个展,2014,香格纳画廊北京 张鼎工作室

控制俱乐部×万能青年旅店,“渤海洗雷音”(CON TROL CLUB×Omnipotent Youth Society, Bohai Xi Leiyin),演出现场,2017 ?控制俱乐部 CON TROL CLUB

张鼎,《龙争虎斗 1》(Zhang Ding, Enter the Dragon I),个人项目,演出现场,2015,ICA 伦敦 张鼎工作室

ArtWorld:“控制俱乐部”是你 2014 年在北京香格纳画廊举办个展“一场演出”同时启动的厂牌。艺术圈有没顶、TeamLab 这样的公司,你能否解释一下“控制俱乐部”厂牌的定义,它和其他艺术家开的公司有何区别?

张鼎:在艺术行业,很多公司的工作针对的是艺术系统内部,较少切入到艺术行业之外的商业系统中。我不反对商业,今天艺术家的工作需要去开辟更广的层面,现在我们有美术馆、画廊,但还可以更广泛多元。相比于艺术领域,商业领域是更加主动的。

现实与艺术之间的关系被打破已经有一百多年时间了。但我发现艺术行业又开始变得保守,大家在艺术、商业、社会之间努力了这么长时间,现在又回到了系统内部。我做“控制俱乐部”没有那么强调它的性质,它只是个称谓,是一个充满不确定性的组织,并不是一个注册公司。我是“控制俱乐部”的组织者,我可以在一个时间段做些相对应的活动,但很多活动是和音乐有关系的。它很开放,与外界的合作很多,目前它的很多次项目是以我个人主导的视觉形态和合作者的音乐形态结合,我们也用俱乐部的名义集合一些不同视觉领域的艺术家,去帮“万能青年旅店”“重塑雕像的权利”这样的乐队做专场。对我来说,音乐是一个可以让人们快速切入的点,音乐的普及性比视觉艺术直接,受众范围广,听觉的理解是最快速的,对大多数人没什么障碍。

张鼎,《龙争虎斗 2》(Zhang Ding, Enter the Dragon II),个人项目,装置现场,2016,上海K11美术馆 张鼎工作室

张鼎,《龙争虎斗 2》(Zhang Ding, Enter the Dragon II),个人项目,演出:Daniel O'Sullivan × 重塑雕像的权利,2016,上海K11美术馆 ? 张鼎工作室

ArtWorld:“控制俱乐部”会很像一个制作公司或制作单位吗?合作的音乐人是你自己选的吗?

张鼎:之前我做《龙争虎斗》(2015―2016, 伦 敦、 上 海、 新 加 坡) 这个项目让音乐圈的人看到了不错的现场效果。如果只强调为音乐服务的概念,那么没必要请我来。我不是一个制作公司,如果把我当作制作公司,那就需要遵从商业制作公司的报价体系。我看重的是大家能共同合作这件事。我一直喜欢做音乐这方面的事,音乐有一个整体的文化语境。

“控制俱乐部”项目的演出者通常是我们自己策划、选择、邀请,这关系到每次项目的概念。也有音乐人/ 乐队邀请俱乐部合作专场,大家共同讨论出专场的概念、基调。做了几次之后我发现我们在制作这方面能力挺强的和“万能青年旅店”的“渤海洗雷音”专场,和“重塑雕像的权利”的“! 重塑重塑 !”专场,现场达到了国内水平较高的程度。视觉方面是我们一贯的优势,我也一直尝试打破不同领域的封闭性,会合作不同的视觉艺术家、新媒体艺术家,选合适的影像作品去配合乐队不同的作品。我希望把图像艺术、视觉艺术通过音乐演出的舞台去表达出来,我觉得这给了艺术另一种形态的传达方式,等于做了另一种展览的形态。不只是音乐人,所有参与的人都是艺术家。演出结束后,我们会打出艺术家列表——音乐艺术家、视觉艺术家等,这么做才是让大家平等地参与了一个项目。

ArtWorld:当合作的演出者加入进来,艺术家所做的工作虽然包括空间的搭建、演出者的组织、项目的策划,是否可能会让观众觉得艺术家后退为幕后人员,不是演出的主角?在这种形式的项目中是否有主角的概念?

张鼎:音乐就是主角,本来就是为乐队做专场。你不可能站在传统的艺术家中心的角度,觉得自己是唯一的创作者。既然决定做这些项目,就要判定什么为优先,最终目标是把音乐的现场做成最好的现场。这些演出会给这些乐队的乐迷视觉记忆的点,会让他们多想一想,视觉艺术通过这种环境被观众了解还得慢慢做。我在这种合作中比较强势一些,既然把制作交给我,那么所有的点都由我的团队决定,做这些项目不是为了个人表达,而是为现场更好,我会让音乐和视觉统一,在节奏上不可离分。

ArtWorld:你为什么会对俱乐部风格有兴趣?你算是一个俱乐部爱好者吗?

张鼎:不特别算,我偶尔去一下,一般去比较安静的酒吧。我觉得俱乐部是一个特别开放的地方,它的开放在于很多年轻人会去,是一个释放荷尔蒙的地方、展现生命力的地方,这是它的魅力所在。一些大的、俗的俱乐部完全是身体释放型的,音乐好不好无所谓,音响也差。小众的俱乐部还是对音乐有一定偏好的。

ArtWorld:具体谈到舞厅风格的项目和你今年在“流行实验室:菜市场”展览上的作品《肉铺》,你创造的舞厅有没有原型,你会让它像现实中或电影里的某一类俱乐部,还是一个你按照自己的理解、期望、想象改造过的舞厅?

张鼎:我作品中的舞厅是经过我思维改造过的,它和现实有关系。“流行实验室:菜市场”里的新作品,定位就是今天,它包括了 Disco 球和肉铺两个符号。Disco 球是舞厅空间从过去延续到现在一个最典型的设置,而肉铺也是日常生活最基本的一个需求。我从功能上考虑,就是想把菜市场变成一个既可以买肉又可以跳舞的派对。

菜市场都有肉铺,我爸妈这个岁数的人都会去。晚上年轻人可以把它当舞厅,玩到凌晨三四点又可以买一块肉回家煲汤。《肉铺》这个作品是对称的,它的每个点位都处在不正常的高度上,中央闪烁的 Disco 球和高悬两侧的生肉陈列柜让它有一种神圣性,我很容易做出有宗教情绪的东西。

ArtWorld:这几年,你的作品和项目发生在各种类型的空间和场所,这里特指“发生”,不只是“展示”。除了画廊、美术馆,也有在商场(《肉铺》),在展会(《18 立方体》),在商业会所(《没为银海》),甚至在待改造的历史废墟(《控制俱乐部》)。我觉得你在做这些项目时与其说考虑的是空间,不如说考虑的是场合——与场所中人与人的关系有关。能否谈谈你为什么愿意为各种不同的场合去做项目?你对待商业场合的态度是怎样的?

张鼎:我不太在意场所,艺术不艺术,商业不商业,放在什么地方做对我都不奇怪,要看最终的目的是什么。比如“流行实验室:菜市场”与李宇春合作,在商场中展览,10 天之内有三四万人能看到今天的艺术家在做什么样的事情,这就是很好的结果。而2016 年我在香港巴塞尔艺博会做《18立方体》针对的是博览会这一系统,也针对来博览会的人,我让他们在博览会上对这组镀钛金的艺术作品随意划刻,这是对美术馆、博览会系统的一种挑衅,是对艺术与观看者关系的一种颠覆,因为没有人敢在艺术品上划痕迹、胡乱涂写,尤其是在销售艺术品的地方。当时产生了一个敏感问题,接受《18 立方体》作品方案的香格纳画廊要确保观众不会顺手去划别家画廊销售的作品。但这个作品方案能够在那里落地实施,对我来说已经处理完了,是否会发生其他事情,哪怕有人去其他画廊划了别的艺术家的作品,也不是我所关心的。

张鼎,《肉铺》(Zhang Ding, Meat Shop),装置现场,2018 张鼎工作室

ArtWorld:我觉得你在外滩美术馆做的《风卷残云》(2016)这个项目表演意味特别重,它非常像一个角色扮演的派对,一个社交场所。

张鼎:《风卷残云》是外滩美术馆首届RAM HIGHLIGHT 的委托项目。我的方案需要搭建金色的监狱牢笼,美术馆 VIP 客人也进入牢笼,需要摄影头拍摄并直播客人们吃基于监狱菜单制作的饭菜。提出方案的时候我说,你们敢做我们就做,美术馆同意了。在做的过程中我也会考虑来到现场的人会不会抵触一些细节,客人会不会觉得隐私被侵犯。前期方案中,在监狱上方设置了很多摄像头,后来减掉了一些。我还担心有摄像头拍着,镜头前吃饭的人表情是否会不自然,身体是否会僵硬。但在现场发生时我发现自己多虑了,现场所有人都很自然。中国社会比较有趣的一点是人们对环境的适应力太强,今天所有人都更了解娱乐精神,都乐于自己做主角。现场所有的东西都是金色的——监狱、餐具,金碧辉煌,闪瞎人眼。大家都很兴奋,都在自拍,在机器拍摄时很愿意表现自己。这很有趣,大家的反应和现场空间的设定有个反差,本来你觉得很严肃的东西,结果很像一个嘉年华。在今天,你会发现所有一切都会向娱乐去衍生,不再会把严肃性放在首位。这也挺好,没有问题,轻松一点,吃顿饭。《风卷残云》做直播的目的是扩大项目的社会性。我希望自己做的事是可看见的,花了那么多精力、代价做的事如果只有几百人知道、看见,会让我有一点沮丧。可看见这一点比所谓的意义要重要得多,我相信自己的工作对整个社会的审美方面有帮助。

ArtWorld:你曾提到,你做“一场演出”是想看看 1991 年莫斯科红场摇滚音乐节的这种情绪能否被复制,那么之后你做的项目是同样如此,目的是在实验某种气氛和情绪。这些实验有没有什么结论?你在制造氛围方面有掌握什么规律、方法了吗?

张鼎:再创造的情绪没办法回到原始的时刻。但对情绪,我在创作时有一些基本判断。在创作过程中,对空间设定、选用材质的属性必定会引导进入现场的人产生某种感受,大体的感受其实是可控的,但人对某种感受的具体反应是不可控的。一次次做完,经验会越来越丰富,现在我对一个项目的现场控制可以达到八成左右,还是要留些不可控的部分给来体验的人。

在工作方法上,就是把自己的想法最精准地呈现出来,不能疏忽偷懒,要很严密。就像做《肉铺》,我在几种材料的选择之间纠结,有快速又便宜的材料,有更快速而贵的材料,还要考虑材质的安全性,最后总是选了贵的。细节的不同选择对整个作品的审美形态的影响是不同的。材质是最快让你感受到作品中的精准性的手段。

ArtWorld:“控制俱乐部”的控制指的是艺术家精准的控制,严密地做一个现场吗?

张鼎:控制俱乐部指一种可控制性的聚会方式。控制指的是有可控制的范围,我和每一个合作者都把自己工作最理性的那一面展现出来。我不控制观众,但我们选择音乐,设计每一个可以被看见的视觉点,目前所有的项目都有一整套做好的精确预设,观众进入现场后不太会产生太多的歧义。

ArtWorld:你觉得今天社会更开放还是艺术圈更开放?

张鼎:社会的开放性比艺术圈大。艺术圈太小,而且目前为止这个行业趋于保守。整个社会系统在前进的时候,艺术圈却因为制度性的问题而停滞不前,这些制度是惯性的制度,从西方的标准因袭而来。艺术家一直相对比较开放,希望脱离制度的方式,但因为商业和市场在强化这些制度,很多艺术家被制度害得有点惨。以前我们以为西方艺术行业的制度是完善的,它支持艺术家。但实际上,经过这么多年的工作,你会发现它也挺官僚的。你不能对它产生幻想,必须回到自己的现实里来工作,而不是参看西方的标准。西方的标准在中国艺术家这里没有意义,表面上西方现在挺关注中国的,但那是资本的关注,不是文化的关注。我们应该实打实地在这块土地上耕耘,这比较现实,一定要把幻象的东西戳破,才能更有针对性地工作。

有一种比较古典主义的艺术家心态,觉得艺术是精神领域的工作,但实际上艺术时常被消费,这种消费落实了就是资本的消费。我觉得艺术应当向社会系统靠拢,进入社会系统中实践,这需要先了解社会的一些规则。介入社会系统工作可能会让艺术家有一部分损耗,但损耗是值得的。让社会整体的审美提高才是比较大的进步。

“控制俱乐部”厂牌首发项目(CON TROL CLUB Launch Project),2016,上海控制俱乐部 CON TROL CLUB

ArtWorld:回到轻松的话题,你的歌单是什么样的?你在创作中是如何寻找音乐的?

张鼎:我对声音和对视觉一样有兴趣。什么都听,对声音和音乐很敏感。我自己做一些作品中的声音,如果作品里牵涉到作曲类的音乐,我会委托音乐人原创,一般不用现成的音乐,现成的不一定最合适。我会一直找一种和我作品气质相合的音乐或声音,会向合作的音乐人描述自己的想法和需求,也会给一些关键词,让对方感受我作品的状态来创作。我有一些固定合作的国内外的音乐人、视觉艺术家、灯光艺术家等。去年我在上海香格纳画廊的个展作品《漩涡》的声音部分是一位英国音乐人创作的,和作品气场特别相合。

ArtWorld:你对“艺术家的”这个定语怎么看?

张鼎:我对它是有怀疑的。“ 艺术家的”和“其他人的”放在具体名词前面的时候到底有哪些区别?很多时候,强调“艺术家的”这种概念是营销手段,加上“艺术家”这三个字就镀金了。做艺术家,好的一点是能一直处在个人的状态里工作,不好的一点就是工作的结果小圈子化,太有安全感。如果把“艺术家”放到大众面前,他受不了这个刺激。艺术家应该平常心一点,你是社会形态中某一个工种的工作者,就是在从事某种职业,肯定要和社会发生很大的联系,不应该躲在自己的世界里。

(文章来源于ArtWorld)

热门推荐

换一换

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

【资讯】现当代艺术拍卖迎爆发式增长,牛市真要来了吗?

【资讯】现当代艺术拍卖迎爆发式增长,牛市真要来了吗?2021年上半年,中国现当代艺术拍卖展现出前所未有的热度,震撼了艺术市场。这一轮市场爆发有多迅猛呢?最直观的体现便是香港苏富比、香港佳士得、中国嘉德、北京永乐、华艺国际等多家头部拍行均在今春创下了现当代板块的历史成交新高。这种全面上扬的情形几乎只在市场鼎盛的2011年春季昙花一现过。(数据取自15家指标拍卖行

艺术原创

艺术原创 正品保真

正品保真 专业定价

专业定价